- モノづくりを支える

上田氏: 私は作業所の所長を務めています。現場では、型枠、支保工、足場、構台、山留めなどの仮設構造物の構造計算を行う多くの業務があります。私が入社したころはこれらを徹底的に叩き込まれましたが、今は専門のメーカーなどに委託することも少なくありません。若手社員の中には構造計算に苦手意識を持つ者も多く、これを解決できるツールがないかと長い間探していました。

秋月氏: 技術部は作業所への技術的な支援を行うのが大きな役割です。地下技術室はその中でも、地下工事の施工時解析や構造検討、図面作成などのサポートを行っています。作業所員と構造計算について技術的な議論をしたりアドバイスしたりすることも多く、「MystructureNote」はその補助になるようなツールだと感じました。

田中氏: 当社は生産性の向上に向けて、ICTツールの導入を積極的に進めています。私の部署では、どのツールを採用するかといったこともさることながら、ツールを導入する際に、作業所員が使いやすいようにどうブレイクダウンするかといったサポート、研修・啓蒙活動なども行います。「MystructureNote」を知ったときには、優れたツールだと感じましたが、画期的なものだけに、活用する部門の意識改革も必要だと思いました。

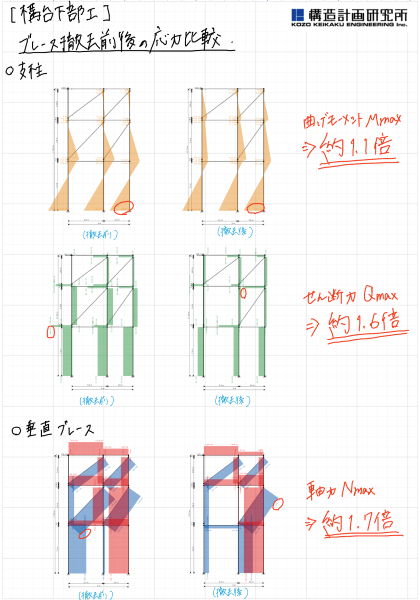

上田氏: 構造計算に対する現場のニーズが切実なものになっていました。作業所では日々、さまざまな変更が起こります。特に仮設構造物は工事の進捗にともない変更が頻繁に行われるため、迅速な判断が要求されます。例えば構台のブレースを一時的に撤去したいといった場合、メーカーなどに「大丈夫か」と尋ねると、返答までに時間がかかりますし、何よりオーバースペックになりがちです。当社の現場監督や社員などがその場で構造を検討し変更の可否を判断できれば、作業を止める時間も最小限に抑えることができます。もう一つ私が懸念していたのは人材育成です。昔のようにOJTで「失敗して覚える」といった時間が取れなくなっています。ツールの活用によりスキルアップも実現したいと考えました。開発段階で「MystructureNote」を紹介いただいた際、これは業務効率化や人材育成のために使えるツールだと確信が持てたため、早期での導入を決めました。

田中氏: 2024年4月から建設業界でも時間外労働規制が強化されました。当社ではこれに先立って働き方改革を進めています。限られた時間で生産性の高い業務を行うためには、ICTの活用は不可欠ですが、上から押し付けるのではなく、社員が使いたいと思えるツールや環境を整備することも大切だと考えています。

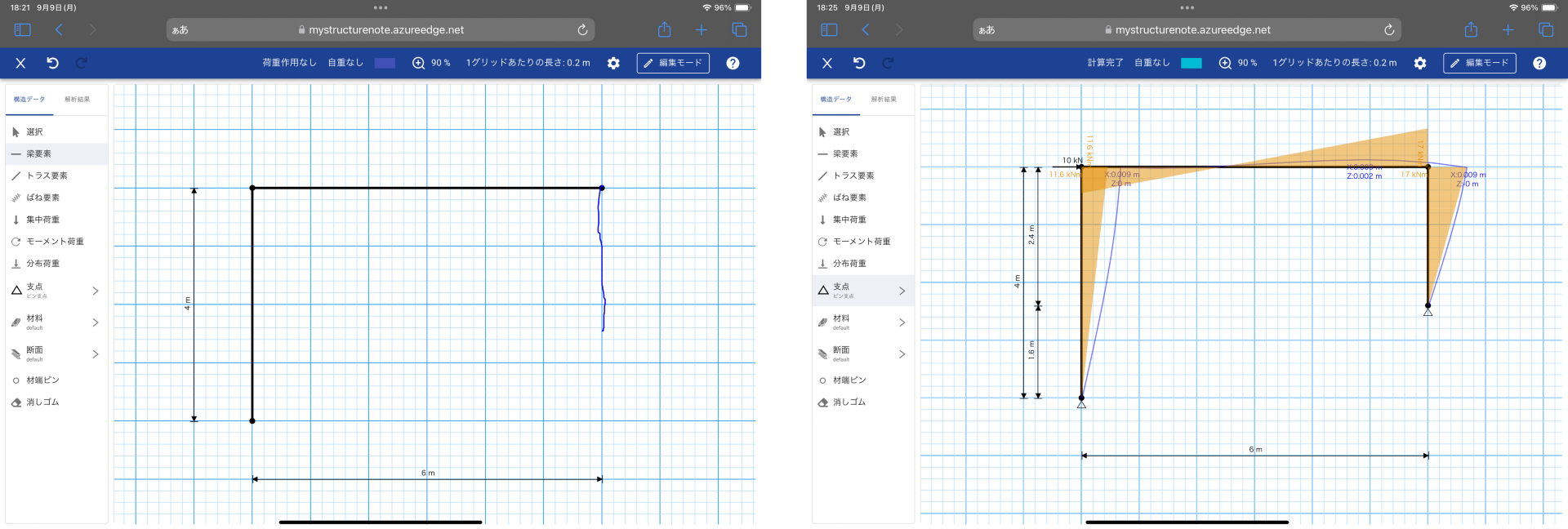

上田氏: 「MystructureNote」はフリーハンドでモデルを描くとすぐに結果が表示されます。節点の移動も簡単で複数パターンをすぐに比較検討できます。また、ベテラン社員なら数字を見ただけで妥当性を判断できることもありますが、若手社員は計算を間違えたり、合っていても数字だけでは判断することが難しかったりします。その点、「MystructureNote」はビジュアルで示されるので理解しやすいと思います。検討中に、想定と異なる部分に応力集中することが分かるなど、新たな気づきが得られることもあります。

秋月氏: 私たち技術部でも「MystructureNote」を活用しています。精緻な解析ができるツールも使っていますが、その前に「MystructureNote」で簡易検証を素早く行うといった使い方もできます。さらに、現場でも同じツールを使っていれば、問い合わせがあった際には、スムーズに回答することができます。

▲スケッチライクなモデル化。絵を描くだけで構造検討できる

▲スケッチライクなモデル化。絵を描くだけで構造検討できる上田氏: 開発フェーズから関与できたこともあり、機能や操作などについて、いろいろ要望も伝えましたが、KKEはその多くを形にしてくれました。私が重視したのは、単に正解かどうかを答えるだけのものにしないということです。例えば、ある仮定断面を描いた際に、妥当であれば○、そうでなければ×と回答するようなものだと、ブラックボックスで利用者のスキルアップにつながりません。そうではなく、結果を可視化し判断材料にできるようなものにしてほしいと伝えたところ、納得できるものに仕上げてくれました。

秋月氏: リリース後もそうですが、私たちの要望に対してKKEは迅速に対応してくれます。先週言ったことが、今週のバージョンアップで反映されたといったことも珍しくありません。クラウドのWebアプリならではのメリットだと思います。

田中氏: 当社では、現場のITの課題を解決するために、外部のパートナーにより構成されている「ICTキャラバン隊」を組織しています。KKEにもメンバーとして参加してもらっていますが、新入社員向け研修や各事業所での導入研修では講師を務めてもらいました。情報発信・共有、社員からの問い合わせへの回答などでは当社のSNSグループのIDを持って直接対応してもらっています。きめ細かなサポートは作業所員からも喜ばれています。

上田氏: 現場では日々さまざまな判断が求められます。これらに自信をもって判断できるような若い監督をもっと増やしていきたいですね。そのためには、「MystructureNote」などのツールがきっかけになると思います。当社は強制的にツールを使わせるのではなく、意欲ある人が手を挙げて使うようなスタンスです。「MystructureNote」の広がりと共により安全な現場を作っていきたいと考えています。

秋月氏: まだ「MystructureNote」を知らない社員もいます。構造計算などで問い合わせのあった社員には、活用を勧めたいと思います。KKEは機能の向上などについて迅速に対応してくれますので、当社の意見や要望も伝えていきます。KKEには「MystructureNote」のさまざまなユーザーによる良い構造検討の事例が集まっていると思います。それらをテンプレートのような形で実装してくれるとより便利になると思います。

田中氏: 時代の変化は激しく、建設業界もデジタル社会も、10年後にはどうなっているのか想像がつかないほどです。ICTツールも不可欠ですが、ツールはあくまでも電卓のようなもの。大切なのは人間の思いです。その点では、建設業はまだまだやれることの多い、夢のある業界です。夢の実現に向けて、人材育成の場などもしっかりと作っていきたいと考えています。引き続き、KKEのアドバイスやサポートに期待しています。

取材日:2024年10月

大成建設株式会社について

創業 1873年10月

本社所在地 東京都新宿区

ホームページ https://www.taisei.co.jp/

Mystructure チーム

TEL:03-5342-1273

E-mail:mystructure-dev@kke.co.jp

Web:https://mystructure-site.kke.co.jp/for/construction-worker/