- モノづくりを支える

東京ガスブランドのガスコンロ

(ピピッとコンロ)

弊社は1885年に設立された、ガスを輸入してお客さまにお届けするまでを主たる事業としている会社です。

オーストラリアやマレーシアから専用のLNG(液化天然ガス)船で国内3ヶ所のLNGターミナルまで運び、そこで気化させて高圧パイプラインで一都三県のお客さまにお届けしています。家庭用、業務用(ビルなど)、産業用にガスを供給するほか、地方のガス会社への卸売りも行っています。

他に、ガスの保安事業や営業活動、共同開発したガス器具の販売も業務としています。

数理グループは、社内コンサルティングのような位置づけで、各部署での戦略・戦術の立案時や課題解決の場面で支援をしています。

たとえば、渡辺が属しているリビング企画部技術戦略チームは商品企画を行うチームで、必要に応じて調査を実施します。その際、より高度な分析で補強したい場合には、数理グループが協力をします。

◆数理グループの取り組み>> http://www.tokyo-gas.co.jp/techno/customer/039_j.html

構造計画には、弊社のビルトインコンロのラインナップについて、主に以下の点を明らかにするため、調査・分析をお願いしました。

1.現在のラインナップ数ははたして適正なのか。多過ぎはしないか

2.現ラインナップは、機能と価格の整合性がとれているのか

3.お客さまが望む機能と、その価格価値はどのくらいか。あるいは、コンロに支出可能な金額はいくらで、その額でどのくらいの機能が提供できるのか

背景からお話しますと、弊社の重要商品の1つであるビルトインコンロの今後の展開を巡って、社内で協議を重ねてきました。

技術戦略部 数理グループ

主幹 髙安光治氏

しかし、コンロという生活に密着した商品は、日々使用するものであり、デザインの好みはバラバラで機能にも個人の思いが強く、定性的な話し合いになりがちな傾向がありました。

たとえば、現行ラインナップのコンロでは一番上のスペックのものは約30万円です。毎日料理をする人が1日3回使用して10年間使うとすると、毎日楽しく料理ができるなら支払う価値があるという考えもあれば、コンロは火がつけばそれでよく、価格の高いコンロである必要はないという考えもあります。

ラインナップのそれぞれのコンロを購入したいと考えるお客さまがどのくらいのパーセンテージ存在し、その顧客層はどのような嗜好を持っているのか。実態を定量的に把握し、さきほどお話しした3点を明らかにする目的で、数理グループと共にこのプロジェクトを立ち上げました。スタートは2011年4月でした。

これまでに取引のある調査会社の中で難しい調査を担える3社を選び、企画書を出していただきました。社内で検討の結果、VMC(※)という手法を提案していただいた構造計画へ発注を決めました。 この手法は、以前ファンヒーターの調査を依頼した際に経験しており、有効な調査方法だと思っていたからです。

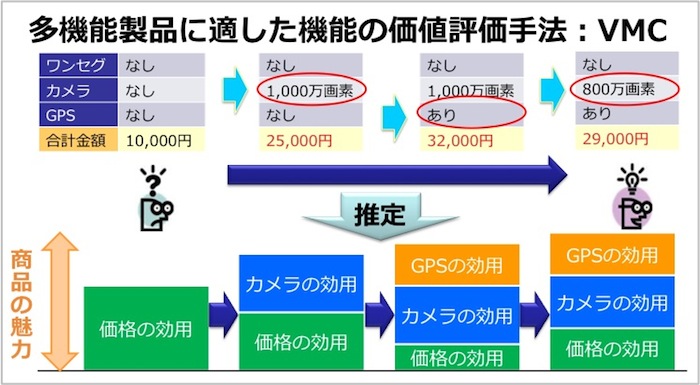

※VMC

VMC(=Value Measurement by Configuration)とは、多機能商品(自動車、家電、各種サービス等)について、各機能が消費者に与える価値を測定する新しいアンケート調査分析手法。VMCを用いることで、1回の回答で得られる情報を最大限に利用し、回答者の負担を減らすことができる。また、回答者に予算を意識させることで、機能に対する評価価値をより正確に測定することが可能となる。

VMC手法による評価イメージ

今回の調査では、「納得感のある結果が出せること」も必要としましたので、分析手法のほかに、分析レベルの高さ、戦略的な調査が行える点も勘案しての決定です。

今回の調査の出発は、ラインナップが適切かどうかという点でした。仮にラインナップ数を減らす方向で結果が出た場合、メーカーさんに製造中止をお願いしなければなりません。そこまででなくても、機能変更を依頼する必要があるかもしれません。そういったお願いのためには、説得力のあるデータでなければいけませんでした。

また、社内においても、商品開発担当、営業担当、それぞれがラインナップの適性を検討してきましたので、社内を説得できる調査結果である必要もありました。 定量的に示したからといって、わかってもらえるとは限らず、定性的にも「納得できる」ことが必要です。

その「納得感」を得るために私見を加えています。「何を明らかにするのか」「どう活用するのか」「なぜ、この分析なのか」。ここがぶれると方向を見失いますが、過去の経験からこの点で意思疎通が図りやすいという意味でも構造計画が適任でした。

リビング企画部

リビング技術企画グループ

技術戦略チーム 渡辺 利沙氏

まず最初に調査設計から開始しました。「誰に聞くか」「何を聞くか」をはじめ、弊社からの要望を伝え、それに対する提案をしていただく。それに対してまた弊社から要望を伝え、提案をいただくということを繰り返して、精度が上がっていきました。調査設計の期間は1ヶ月ほどでした。

数理グループと比べるとリビング企画部ではお客さまとお話しする機会も多いので、どういう聞き方がいいのか、画像があった方がいいのではないか、など画面構成も含めてお客さまが答えやすい方法を考えました。

小さな例では、お客さまと私どもでの用語の違いなどがあり、たとえば火力の表現について、ガス会社では「小火(こび)」「大火(おおび)」と言いますが、お客さまは「弱火」「強火」と言います。そのような一見小さな点でもお客さま寄りになっているかどうかなどに気を配りました。

最終的にでき上がったアンケートは大変ボリュームのあるものになってしまいましたが、お客さまが途中で答えるのが嫌になってしまわないような流れに整えるなどの構築面は構造計画が担当してくれました。

技術戦略部 数理グループ

マネージャー 樫尾 博氏

結果としては「現ラインナップは小さな修正を加えれば適性である」というものでした。

調査結果と実際の販売状況は整合性のとれた結果となっており、分析結果で「この機種は売れる」と出たものは実際に売れている機種でした。この結果には私も納得できましたし、社内に見せると「なるほど」と同じ反応が返ってきました。

調査結果については、社内説明のタイミングや内容に合わせて、必要な角度の分析を要望し、必要な順にいただきました。

たとえば、打ち合わせで「このような分析がほしい」と希望が出れば、それを翌日の打ち合わせに間に合わせていただきたいなどの無茶な要望もしました。

これまでは、限られたマンパワーや資金をどこに集中していくのか、決定しかねているところも多々ありました。そのため、メーカーさんに開発方針を説明するときにもどこか自信が持てない部分もありましたが、この分析結果を示すことで納得してもらいやすくなったと感じています。

今回の調査を終えてみて一番の成果だった点は、この調査が今後2年、3年のラインナップの基軸になる調査になったことです。今回、構造計画と一緒に大規模な調査に取り組んだことで、今後の方向性がはっきりしました。これまで取り組んできたこと、そして今後取り組もうとしていることにお墨付きをもらえたことで、今後の商品企画・開発の自信になりました。

数理グループの髙安とリビング企画部の渡辺というタッグは、細かく、またかなり無茶な要望をする組み合わせなので、今回のプロジェクトでも構造計画には頑張っていただいたと思います。

お客さまアンケートを行なう機会は限られているので、調査設計では「これもあれも」と最後にたくさん要望してしまいました。その最後に要望する質問が、調査の幹の部分にかなりの影響を与えるケースも多いので要望するのですが、構造計画の方から「それはこの質問をこのように変えるとデータが取れると思います」とアドバイスをいただきました。

結果分析でも、何度も切り口を変えて対応していただけるので、都度深くなっていき、 その繰り返しで思いもしなかった高次元に到達することがありました。

構造計画は他の会社と比較して価格優位性はないかもしれませんが、必ず期待値を超えてきますので、最終的な満足度は非常に高いです。

今回の案件では、一定以上の分析レベルと顧客視点が必要でした。分析だけなら他の会社もあります。顧客視点だけみれば、そこを訴えている調査会社もたくさんあります。高い分析レベルと顧客視点を高次でバランスよく備えている点が構造計画の強みではないでしょうか。今後もVMC分析に限らず、案件があればぜひご一緒にと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

東京ガス本社展示コーナー

取材日:2013年1月

東京ガス株式会社について

設立 1885年10月

本社所在地 東京都港区

ホームページ http://www.tokyo-gas.co.jp

社会デザイン・マーケティング部

TEL:03-5342-1025

E-mail:sdm-mkt@kke.co.jp