- モノづくりを支える

沖電気工業は、1881年に日本で初めて電話機の開発に挑戦し成功した国内初の通信機器メーカーで、創業以来の企業理念である「進取の精神」を受け継ぎ、コアメモリを採用した国産第1号のコンピュータや、世界初の紙幣環流型ATM、日本初のVoIPシステムの市場投入など、国内外で情報社会の発展に寄与してきました。

沖電気工業株式会社

社会システム工場

製造技術部 部長 小池寛氏

現在の主力事業は、ソリューション/サービス、通信システム、社会システム、メカトロシステム、プリンタ、EMS(生産受託サービス)などで構成され、世界120カ国で事業展開しています。

中でもこの社会システム工場は、戦前から音響計測機器の製造工場として機能してきました。1945年の空襲で一度焼失しましたが、1980年に現在の静岡県沼津市大諏訪に再竣工し、水中音響計測機器の生産を皮切りに、航空管制システム、消防指令システムや防災行政無線などの地方自治体向けシステムの他、VICS(道路交通情報通信システム)やETC(自動車料金収受システム)などのITS(高度道路交通システム)など、社会インフラの基幹となる情報通信システムを生産しています。

また、敷地内には、船舶電話や道路用非常電話、防爆電話等、耐熱や耐寒、防水、耐衝撃といった耐環境性能を有する製品を設計製造する技術(ラギダイズ技術)を持つ静岡沖電気があり、事業面はもとよりBCP面でも相互に協力しています。

2012年3月31日に、内閣府による「南海トラフの巨大地震モデル検討会」(以下、モデル検討会)における第一次報告が公表され、南海トラフの巨大地震対策を検討する際に想定すべき最大クラスの地震における震度分布と、その津波高が推計された結果が明らかとなりました。

沖電気工業株式会社

社会システム工場

工場長 嶋田宏氏

社会システム工場は駿河湾を間近に臨む土地に約1万4000㎡の広さで立地し、南海トラフ地震の被害想定域に含まれています。ただ、工場地域の詳細な津波浸水データは発表されておりませんでした。

東海地域に事業所を持つ会社として、以前から東海地震への備えは考えており、耐震補強対策は行っていましたが、3.11の東日本大震災で発生した津波を目の当たりにしたことで、対策の見直しを迫られました。

そうです。仮に、津波による浸水が発生した場合、工場の生産が停止することによる社会に与える影響は極めて大きい。とりわけ防災関係の製品を生産する当工場は、防災に対する認識を高める必要があり、改めてBCPを見直すという目的で、モデル検討会のデータとは別に、津波浸水被害の想定を独自に行おうと考えたのです。

モデル検討会の報告で示された最大クラスの地震・津波が必ず発生するという訳ではありませんが、臨海部に工場を抱える企業として、社員とその家族の安全を守ることを最優先に、できる限り詳しいデータを集めて分かりやすく可視化する必要があったのです。

当初は、自治体発表のハザードマップを基に、社内の担当者だけで工場地域の津波被害をあれこれと想定していたのですが、やはり専門家が実施した信頼性の高い調査データを基に判断することが必要だと痛感しました。 そんな折り、当社の経営企画部の担当者が2011年12月に開催されたあるフォーラムで構造計画研究所の講演を聞く機会があり、同社が津波シミュレーションを実施していることを知りました。

また、内閣府のモデル検討会が発表した津波高分布図からは工場付近の浸水範囲を正確に把握することは困難なため、自治体による詳細な分析結果を待つことになるのですが、企業としてはいつ公表されるかわからない結果を待つのは難しく、構造計画研究所に解析業務を依頼することになったのです。

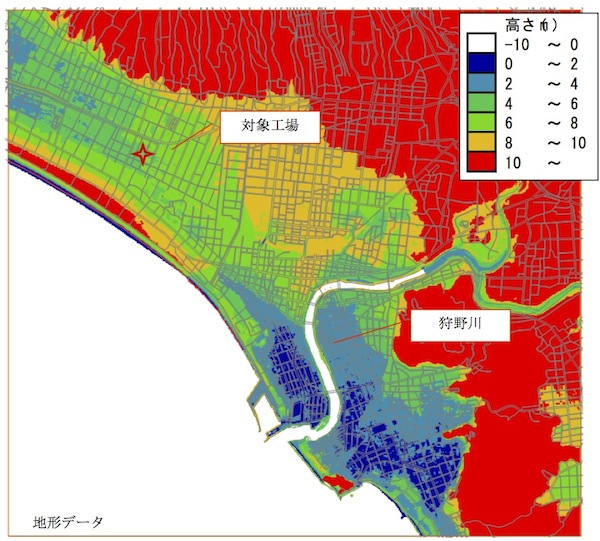

構造計画研究所が実施した津波浸水解析業務における解析データ。解析で用いた地形データは陸域・海域のデータと堤防の両者を用いて作成

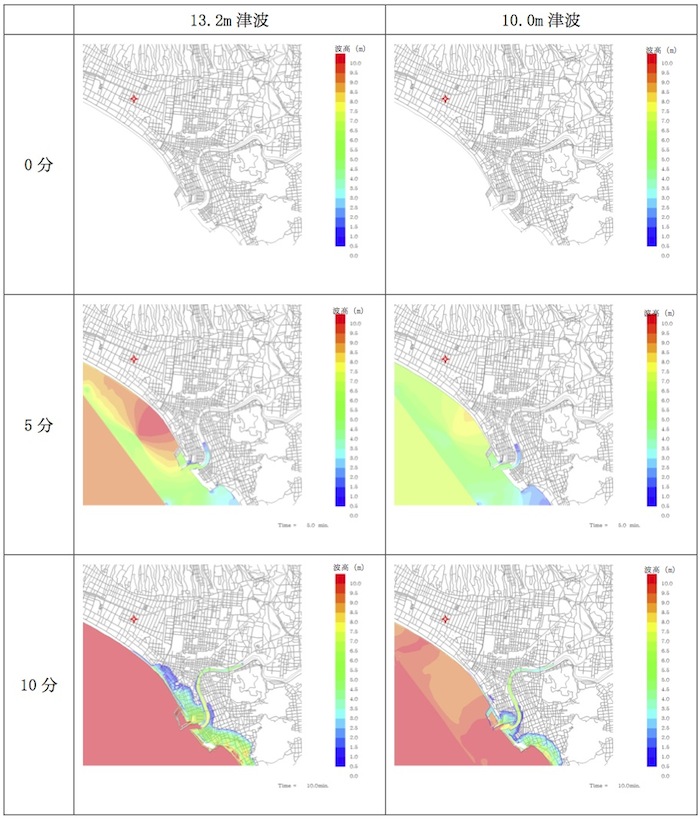

内閣府のモデル検討会における第一次報告では、想定すべき最大クラスの地震が発生した場合、沼津市沿岸で最大波高が13.2mとなる津波の発生が予測されていました。今回はそれをベースとし、さらにやや低い10.0m波高を加えた2種類で、非線形効果や摩擦効果を導入した2次元の非線形浅水長波方程式を用いて浸水範囲を予想しています。

また、OKI社会システム工場と、近くを流れる狩野川流域を含むエリアを解析対象に、国土地理院の基盤地図情報を用いて津波浸水シミュレーションを実施しました。

その結果、狩野川流域では津波による浸水が発生し、13.2m津波で9m、10.0m津波では7m程度の浸水深度が予測されましたが、当工場付近への浸水は想定されないという結果になりました。

水位の時間ごとの変化。最大60分後まで予測している

構造計画研究所の津波浸水解析業務報告書では、時系列で拡大する浸水地域のデータも分かりやすく可視化されており、専門知識がなくても非常に理解しやすく、さまざまな角度で参考になると感じています。

報告書が提出された直後の2012年8月29日にモデル検討会の第二次報告が発表され、10mメッシュによる津波高及び浸水域等の推計結果がとりまとめられましたが、その結果と大きく乖離するところがなくほぼ同様の内容でした。津波浸水シミュレーションの前提の津波高さに変更がなく、良かったと思いました。

当社は、防災に関するさまざまな取り組みを社内で行っていますが、限られた条件下ではあるものの工場への浸水被害の可能性は低いという認識を信頼性の高い専門機関から得られたことは、経営層への重要な情報源になりました。 もちろん想定外の津波を考慮した施策は必要ですが、今回の解析結果により工場移転や生産ラインの移設などハード面で過大な投資をするのではなく、避難経路の設定や復旧プラン策定などソフト面でカバーしていくという判断ができました。

震災時には当工場が近隣住民の一時避難場所になることも想定していますが、浸水の有無によって避難場所の指定や食料や水などの備蓄品をどこに保管するべきか管理方法が異なるため、今回の解析報告は防災担当者の心理的負担を少なからず軽減していると思います。

さらに、今後従業員へも解析結果を共有するつもりです。夜間や休日に地震が発生することを想定し、各家庭で適切な避難路を検討するための参考情報として活用してもらうことも考えています。

沼津市一帯はもともと地盤が緩い土地であるため、液状化解析が必要であるとともに、天井落下・什器移動といった屋内の安全性評価なども実施しなければならないと考えています。

そのため、構造計画研究所には引き続き、自然災害対策のプロフェッショナルエンジニアリングの立場からさまざまな知見を提供していただきたいと期待しています。

静岡沖電気株式会社

管理部 部長 三角典子氏

当初は、自治体が発表するハザードマップだけで、専門知識のない社内スタッフが工場の津波被害を想定することは非常に困難でした。そんな中、構造計画研究所の存在を知り、的確で分かりやすいアドバイスを受けられたことは非常に心強く感じました。現在も、こちらからの細かい質問に対しても的確に返答していただけており大変助かっています。

津波浸水の解析報告書も、工場をピンポイントに焦点を合わせた詳細な内容のため、今後社内でさまざまな形で有効に活用できそうです。

また、3.11の東日本大震災以降、特に東南海沿岸部に位置する企業にとって津波に対する不安は高まっていると思います。しかし、津波被害想定などの専門的な情報は国や自治体が公表する情報に頼るしかない中で、まだスピーディに情報が提供されているとは言えない状況です。

当社は、津波浸水解析などで自発的にリスクを可視化しアクションを起こすことが、企業の社会的責任において必要なことではないかと考え実行に移しました。

データがないと悩むより、簡易的なものでもシミュレーションを実施して、そこからどのように進むべきかを決める1つの手段にすることをおすすめします。

取材日:2012年9月

沖電気工業株式会社について

設立 1881年1月

本社所在地 東京都港区虎ノ門

ホームページ http://www.oki.com/jp/

エンジニアリング営業2部

TEL:03-5342-1136

E-mail:bcp@kke.co.jp